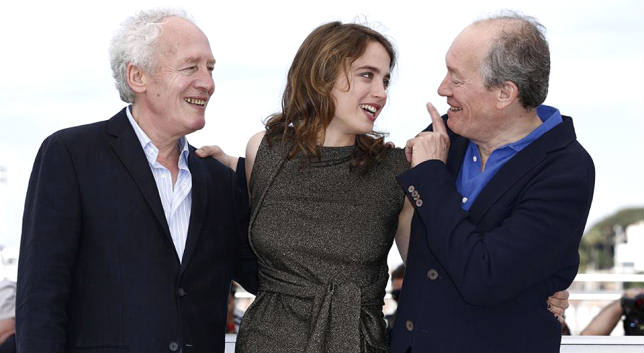

LA FILLE INCONNUE DEI FRATELLI DARDENNE

Luciana Baldrighi

Ci sono registi che rivoluzionando se stessi finiscono con il ritrovarsi. E ci sono registi che restando sempre fedeli a se stessi finiscono con l’inaridirsi. Ai primi appartiene Pedro Almodòvar, con il suo Julieta presentato l’altro ieri al Festival. Dei secondi fanno parte i fratelli Dardenne, con la loro La fille inconnue ieri in concorso. Da anni questa coppia di cineasti belga gira sempre lo stesso film, anche se ogni volta è differente, per il protagonista scelto, per l’angolazione data, per la brillantezza psicologica, per la profondità della scrittura e la sua resa cinematografica. Questa volta però qualcosa è andato storto, la storia non decolla, non c’è empatia fra attore e spettatore, resta la qualità, ma subentra il deja vu e, quel che è peggio, la noia. La vicenda è semplice: un giovane medico di base, Jenny (Adèle Haenel) sente suonare il campanello del suo ambulatorio un’ora dopo la chiusura. Non va ad aprire: “Se si tratta di un’urgenza, suoneranno una seconda volta” dice allo stagista che è con lei per imparare. Jenny ritiene che un buon medico è tale se non si lascia andare alle emozioni, se resta lucido, senza per questo essere insensibile…Il campanello comunque dopo resta muto e quindi lei non ci pensa più. Il giorno successivo però è la polizia a farsi viva: una giovane sconosciuta è stata trovata morta poco distante dallo studio e, visto che quest’ultimo è dotato di una telecamera per le riprese esterne, vogliono vedere se magari ha registrato qualcosa. Le immagini rivelano che la ragazza senza vita e quella che la notte prima aveva suonato alla porta sono la stessa persona. Jenny si sente in colpa e si dà da fare per darle un’identità, l’unico modo che ha per riconciliarsi con se stessa.

Pur senza essere un giallo, La fille inconnue ha un andamento da poliziesco, ma la dottoressa Jenny non è il commissario Maigret e i Dardenne non sono Simenon. L’inchiesta è un po’ semplicistica nel suo svolgimento e come attrice Adèle Haenel ha sempre la stessa espressione, un po’ troppo ingrugnata vista la giovane età. Certo, è una che ama il proprio lavoro e che ha preferito restare fedele al suo ruolo di medico di base in un quartiere periferico dicendo no a un posto più prestigioso in una clinica…E però come medico dei poveri non è di quelle che scaldino i cuori, e insomma c’è uno iato fra il parossismo con cui conduce la sua investigazione e la professionalità distante che mostra verso i suoi pazienti. Lo squallore del paesaggio belga non aiuta e se in altri film dei Dardenne era una parte integrante della storia, qui è un ulteriore elemento di indifferenza nei confronti dell’essere umano che rende ancora più stridenti comportamenti e scelte di quest’ultimi.

Più in generale, a quattro giorni dalla fine del Festival ci si accorge che, frutto del caso o scelta strategica, i film ancora da vedere destano più speranze, quanto a riuscita artistica, di quelli finora visti. Rester vertical, di Alain Giraudie, che doveva essere la conferma di un talento mancato, si è rivelato un bidone intellettuale, storia di un San Francesco laico ossessionato dai lupi e dal sesso; Ma Loute, di Bruno Dumont, è riuscito nell’impresa di far fare a Fabrice Luchini la caricatura di se stesso; con Mal de pierres, Nicole Garcia ha dato a Marion Cotillard un copione infarcito di lacrime e isteria; in Personal Shopper, Olivier Assayas ha sfidato il ridicolo con una storia di spiritismo, fashion e sangue e dal ridicolo è stato sconfitto. Questo per quanto riguarda i francesi in gara. Passando agli altri Paesi stranieri, il filippino Brillante Mendoza di Ma’Rosa non è andato al di là di un documentario sugli slum di Manila; il brasiliano Mendonça Filho di Aquarius al di là della banalità quotidiana brasiliana; il coreano Chan-Wook di Mademoiselle dell’erotismo patinato in salsa asiatica; l’inglese Andra Harnold di American Honey della stucchevolezza on the road made in Usa.

Restano all’attivo le conferme di Ken Loach, anche se il suo I, Daniel Blake è un po’ troppo a tesi, il felice ritorno di Jarmush con Paterson, la solidità del mestiere di Jeff Nichols in Loving, l’umorismo surreale, tanto più perché tedesco, di Maren Ade e del suo Toni Erdman, l’’interrogarsi, anche se un po’ troppo, sui guasti della dittatura quando torna la democrazia del romeno Sieranevada di Cristi Puiu. Nei prossini giorni, Xavier Dolan, Christian Mungiu, Nicolas Winding Refn, Sean Penn, Asghar Farhadi, Paul Verhoeven ci diranno se questa sessantanovesima edizione è una di quelle destinate a restare o se invece va derubricata come un Festival di routine dove ogni tanto ci scappa un buon film.